*

L'IMPLATION DE LA RELIGION CATHOLIQUE A SENNEVIERES La réligion catholique connait des débuts balbutiants. C'est rééllement au VIème siècle avec Saint Ours qu'elle débute son épanouissement. Saint Ours, d’origine irlandaise, évêque de Cahors (fêté le 18 Juillet) a du dans le contexte de l’époque, fuir sa région d’adoption, alors envahie par les Goths et les Burgondes (peuples ariens). Son long périple le mena, en compagnie de ses compagnons, en Berry puis en Touraine ou il fonda sur la route, des monastères et notamment celui de Sennevières et son dernier celui de Loches . Connu pour ses nombreuses vertues et notamment sa grande abstinence, il met un point d’honneur à chaque création d’établissement de laisser en place un supérieur choisi pour son inflexibilité dans sa vie sainte et de la qualité de son discernement spirituel.

Attributs de représentation de Saint Ours : tenue d'archidiacre, tenant un livre, oiseaux à l’épaule, habit fourrure, frappant rocher pour faire jaillir eau, offrant ses chaussures.

Attributs de représentation de Saint Ours : tenue d'archidiacre, tenant un livre, oiseaux à l’épaule, habit fourrure, frappant rocher pour faire jaillir eau, offrant ses chaussures. Selon la tradition, Saint Ours demanda que l’on construise un moulin sur l’Indre. Jaloux de cette construction, le Goth Sichlarius (grand ami du roi Alaric II, roi des Wisigoths d’Aquitaine) voulu l’acheter. Devant le refus de Saint Ours

(«Je ne puis, lui dit l’Abbé, ni vous le vendre, ni vous le céder, de peur que mes religieux ne meurent de faim. - Si vous me l’aviez cédé de bonne volonté, je vous aurais remercié, dit le Goth, mais puisque vous me le refusez, je vais en faire bâtir un au-dessus du vôtre, et je vous priverai du courant d’eau qui l’alimente.») Sichlarius construisit un moulin en amont de celui de Saint Ours, au lieu dit Les Brèches de Tranche Mort. Pour montrer sa foi, Saint Ours ordonna aux moines affiliés de tous ses monastères de prier pour que Dieu détruise le moulin de Sichlarius. La ferveur des prières fut-elle que le vœu de déconstruction fut réalisé. Le moulin fut emporté par l’Indre ne laissant aucune trace. C’est pour cela, que Saint Ours est souvent reconnu comme le saint patron ou le créateur des moulins à eau.

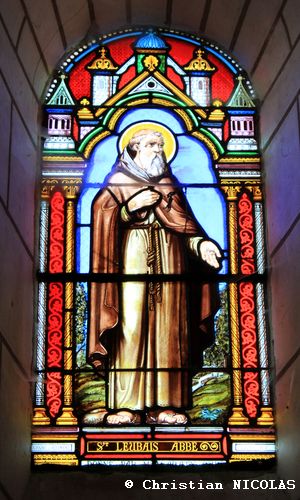

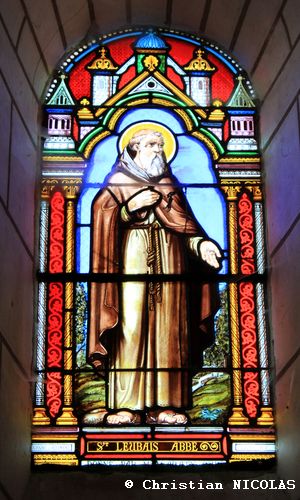

"Après la mort de Saint Ours, ceux qu'il avait commis pour gouverner les monastères fondés en Berry et en Touraine y furent établis abbés par les évêques de Bourges etd e Tours. Saint Leubace fut ainsi le premier abbé de Sennevières dont l'abbaye a été aussi changée enfin en église paroissiale. Il y vécut encore plusieurs années dans une grande sainteté et y fut enterré après sa mort". (La vie des saints avec l'histoire de leur culte -1739) C'est après 491 que Saint Ours fonde le monastère et l'oratoire sur les terres de Sennevières et y place Saint Leubais qui devient le premier abbé de Sennevières ainsi que le garant du moulin et par la suite

le saint protecteur de la paroisse qui l'on fête le 27 juillet. Il est reconnu par les évêques de Bourges et de Tours. Se fut un disciple de Saint Ours au VIème siècle, durant son périple qui le mena en Touraine. Saint Ours lui lègue un résumé de sa règle pour que Saint Leubais l'applique et la fasse appliquer. C'est un abbé attentif à la prière collective et au sens de l'unité de l'Eglise. Il meure peu après Saint Ours, en 540 sur les terres de Sennevières dans la plus grande pauvreté au lieu même ou le monastère a été agrandi grace à l’aide de la communauté de Marmoutier. Des ossements, ainsi que des poteries, auraient été retrouvé dans le grand cimetière, qui se trouvait alors proche de l’église. La légende veut que ses ossements auraient été éparpillés aux quatre coins du cimetière. Saint Leubais est décrit comme : "

Pauvre volontaire, il annonçait le Christ pauvre" tel était l'éloge de l'ancien propre liturgique du diocèse de Tours.

Une tradition populaire raconte qu'un jour Saint Leubais, voulant traverser un cours d'eau, s'engagea sur une petite passerelle faite en bois d'aulne. La planche se brisa sous lui, le saint tomba à l'eau et maudit l'aulne dans tout le territoire de la commune. Ce qui est certain c'est qu'on n'y voit pas un seul arbre de cette espèce et que tous ceux qu'on essayé d'y planter sont morts.

Saint Leubais, devenu abbé de Sennevières au VIème siècle (rattaché à Saint Martin de Tours et Marmoutier) appliquera la règle bénédictine de saint Ours, qui insiste sur l’équilibre entre le temps de prière (souvent collective), l’instruction religieuse (notamment le sens de l’unité de l’Eglise) et le travail manuel (toutefois avec une certaine modération). Aucun document de première main de cette règle ne nous est parvenu, toutefois son existence est attestée par d’autres documents. Le monastère de Sennevières a été détruit au IXème siècle par les Normands, comme ceux de Cormery, Beaumont et plusieurs autres, il n'a jamais était rebâtit et aucuns vestiges ne nous est parvenus.

Un anneau pastoral, dit de Saint Leubais datant du VIème siècle a été trouvé près de Grandmont à Tours en 1836. Il a appartenu à Mr Cartier, un des fondateurs de la revue numismatique qui la donna à l'archevêque de Tours Monseigneur Guibert en 1864. Ce dernier le plaça dans le trésor des reliques de la cathédrale. Cet anneau est en argent de 2.5 cm de diamètre et 16 grammes. De forme exterieur hexagonale, les ornements gravés sur le chaton ou partie extont été retrouvé sur plusieurs sarcophages récemment découverts à Antigny dans la Vienne. La forme carrée du C et le S renversé de l'inscription "LEUBACIUS" ainsi que les entrelacs caractérisent l'art mérovingien. Sur la partie opposée se trouve un monogramme qui se compose d'un N surmonté d'un D renversé entre deux I. Cette inscription ne peut s'expliquer que par la formule "IN NOMINE DOMINI ou DEI", emprunté à Saint Paul, c'est à dire "Au nom du seigneur". Le pourtour est orné de rinceaux garnis en creux.

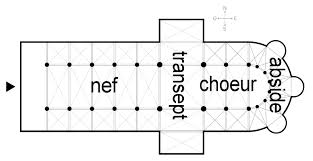

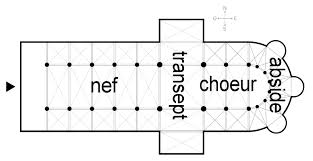

HISTOIRE DE L'EGLISE  Plan simplifié d'église catholique

Plan simplifié d'église catholique Il faut attendre le XIème siècle pour qu'une église soit bâtie à Sennevières. Utiliser le therme église est un bien grand mot. En effet à cette date seule une nef est construite mais les messes y sont célébrées. Cette dernière se trouve sur l'emplacement de l'ancien monastère, détruit et ruiné par les différentes guerres et conflits entre les comtes, comme nous l'avons dit précédement. Elle est mentionnée dès 1173 dans un diplôme. Elle est placée sous le vocable de Saint Leubais et est l’un des deux monuments, avec la chapelle du Liget, intéressant au niveau du patrimoine de la commune. Le cimetière, déjà existant au temps du monastère est conservé.

Moins d'un siècle plus tard (XIIème siècle), la nef se voit agrandie d'une porte au Nord en plein cintre à deux rouleaux, d'un choeur carré (séparé de la nef par un arc triomphal), d'une abside (qui englobe le choeur et le déambulatoire) et d'un clocher. Le therme d'église prend alors tout son sens.

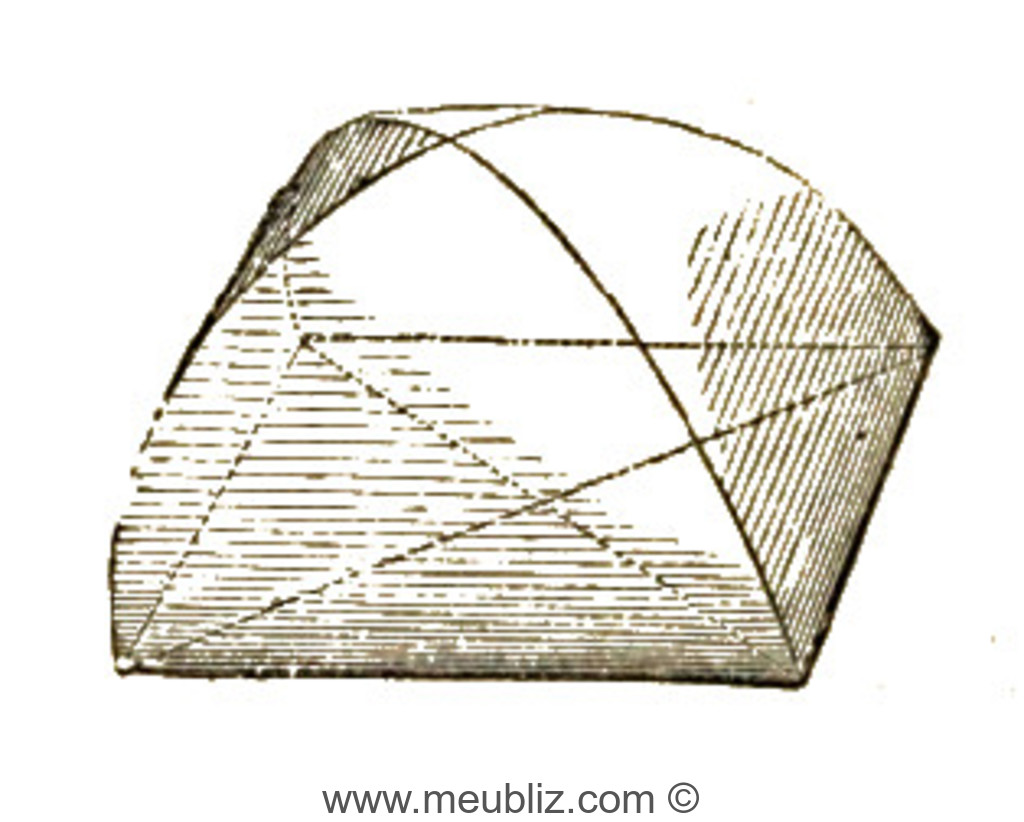

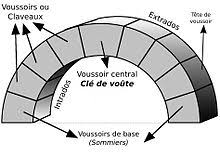

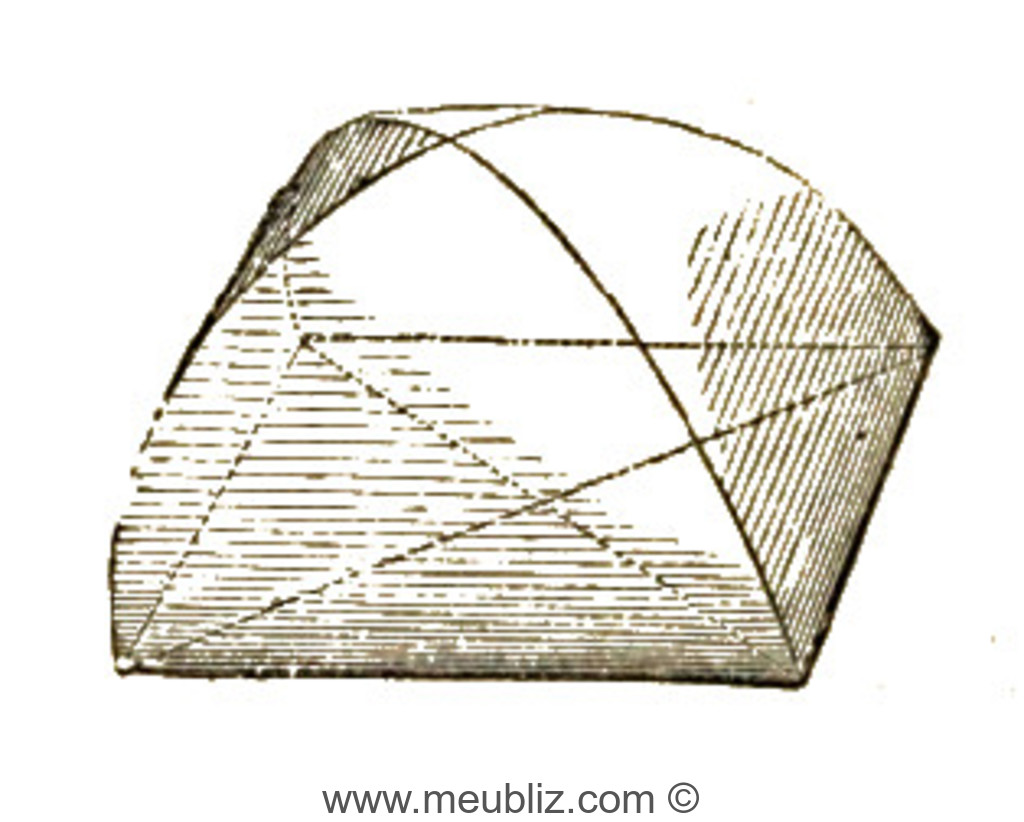

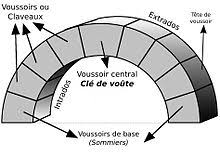

La nef dite simple, a été primitivement couverte d'une charpente lambrisée en berceau, sur laquelle s'ouvre un choeur plus étroit avec une voûte en arc de cloitre*, dont les quatre pans s'amortissent au niveau du clavage d'un oculus, portant en port à faux la tour de pierre, suivi d'une courte travée voutée en berçeau*, terminée par une abside en cul de four*. L'abside, qui termine l'église, comprend une travée droite voûtée d'un berceau en plein cintre et une travée semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Elle n'est éclairée que par une seule fenêtre en plein cintre.

Voûte en arc de cloitre Voute en berçeau

Voûte en arc de cloitre Voute en berçeau Au cours des siècles, les modifications se font rares, le manque de financement en étant la principale cause. Il faut attendre le XIXème siècle pour que l'église de Sennevières connaissent des transformations intérieures majeurs, participant à son embellissement. Ainsi la nef se voit dotée de fenêtres. On peut toutefois remarquer l'emplacement de petites fenêtres primitive en plein cintre ainsi qu'une trace d'une autre fenêtre qui fut condamnée. A la même époque a été établie une voûte en brique recouverte de plâtre sur colonnes engagées. Ces dernières donnent l'effet d'être enfoncée en partie dans un mur, elles n'ont pas d'existence indépendantes et sont en partie noyé dans une façade.

C'est à cette époque que

deux petits vitraux, signés Fournier et Clément (Tours 1875), représentant Saint Leubais, sont mises en place.  La chaire en bois, date aussi du XIXème siècle et se caractérise surtout par son abat-voix en forme de palmier. Son décor sculpté représente deux évangélistes, le Christ accompagné par un agneau, le Christ tenant un râteau en train de prêcher devant deux jeunes parents.

La chaire en bois, date aussi du XIXème siècle et se caractérise surtout par son abat-voix en forme de palmier. Son décor sculpté représente deux évangélistes, le Christ accompagné par un agneau, le Christ tenant un râteau en train de prêcher devant deux jeunes parents.

Pour l'extérieur, l'église montre encore son aspect primitif. Elle possède des murs goutterots, c'est à dire des murs situés sous l'égout d'un pan de toiture. Ces murs sont parementés en petits appareils assez réguliers et sont épaulés par des contreforts au niveau de la nef, qui ont été rajoutés au XIVème et XVème siècle.

La façade Ouest a été refaite en partie.

Le clocher présente une tour carrée portée sur l'arc triomphal (arc qui sépare la nef et le choeur de l'église) pour la face ouest et en porte à faux sur la voûte du choeur pour les autres faces. Cette tour est percée par deux étages de petites baies en plein cintre à deux archivoltes concentriques (bande moulurée sous la partie interieur d'une arcade) sur trois de ces faces à hauteur du beffroi et seulement d'un seul sur la face Ouest. Elle est terminée par une corniche à modillons en forme de têtes humaines, qui surmonte une flèche octogonale avec, aux angles, les lucarnes caractéristique des édifices romans de cette régions, possède des pans ornés d'écailles de ciment et séparés, aux arêtes, par des tores. Une lucarne accompagne cette flècje aux quatre angles.

La première restauration du clocher a eut lieu en 1931, il faut attendre les années 2000 pour voir de gros travaux se mettre en place, ce qui sera étudié quand un autre chapitre.

L’église et son clocher sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 13 novembre 1939 et font parties du doyenné de Loches.